ホーム > 法人向けサービス > コンサルティング > ダイバーシティ推進支援

ダイバーシティ推進支援

「違い」に気づき、認め、活かす。

ダイバーシティは組織が解決しなければならない課題ではなく、

経営戦略・人事戦略として活かすべき強みです。

包括的なコンサルティングでダイバーシティの推進をお手伝いします。

ダイバーシティ推進支援 概要

ダイバーシティを「戦略」として活かす。

1人1人に公正に活躍の場を与え、「多様な個性」を活かす職場環境を整備することはビジネスにおける継続的な競争優位性を獲得するためには不可欠です。また、企業で働く人材やその働き方が多様になる中で、ダイバーシティの推進は企業活動の中でも今や優先順位の高い項目となっています。しかし、「女性活躍推進ばかりが取り上げられるのは違和感がある」といった声や、「社内に適切なノウハウを持つ人材がいない」や「ダイバーシティ推進担当者になったけれど何から始めたら良いのかわからない」という理由で思うように取り組めていないということはないでしょうか?

ダイバーシティ推進への取り組みは、経営戦略と人事戦略(人材育成と組織構築)の両面を包括的に扱うため、ノウハウや経験が少ない状態でパッチワークのように目の前の活動に取りかかってしまうとうまく行かないことが少なくありません。ドリームランチャーでは、組織の目的と課題に合わせて推進プログラムをデザインし、包括的にダイバーシティの推進を支援します。

対象者

- 経営陣

- ダイバーシティ推進担当者

メソッド

包括的なコンサルティング

戦略の策定

経営戦略と結びつけたダイバーシティ推進プランの構築支援を行います。

- 経営陣との対話

- 現状分析

- 目的の明確化

- ロードマップ作成

- 活動フレームの設定

など

ダイバーシティ担当者・推進室の強化

ダイバーシティ推進の中核となる人材や推進室の機能を強化するための支援を行います。

- ワーキンググループやプロジェクトの運営

- ダイバーシティ推進担当者のスキル向上

- 社内外のネットワーク

など

意識の変革

ダイバーシティを推進するための「個」の気づきと行動変容を実現する研修やワークショップを提供します。

- 研修

- ワークショップ

- 啓発ツール

- 勉強会

- 各種イベントやキャンペーン

など

戦略の策定

経営戦略と結びつけたダイバーシティ推進プランの構築支援を行います。

- 経営陣との対話

- 現状分析

- 目的の明確化

- ロードマップ作成

- 活動フレームの設定

など

ご連絡事項

- コンサルティングの進め方は、目的・目標・期間・ご予算等に応じて決定します。

- 英語でのコンサルティングにも対応可能です。

付加情報

ダイバーシティQ&A

関連情報

ダイバーシティQ&A

- ダイバーシティ(多様性)とは?

- Diversity & Inclusion

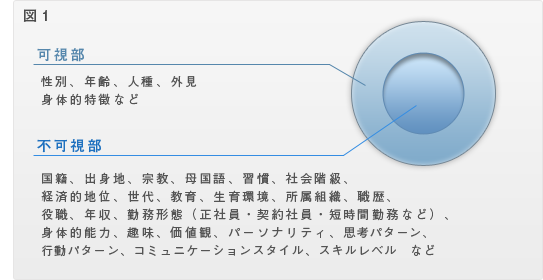

「ダイバーシティ」とは正式には「Diversity & Inclusion」のことで、「多様性の受容」という意味です。最近よく注目されている女性活躍推進やシルバー人材活用などを例にとっても、ダイバーシティというと、性別・年齢・人種など一般的に目で見てわかる次元のもの(ここでは「可視部」と表現します)であると誤解されることが多いようです。

しかし、正確には、下図のように個人を形成しているあらゆる属性、つまり1人1人が持つバックグラウンドがダイバーシティとなります。(ここでは「不可視部」と表現します。)1人1人が持つ個人的な特性をも含めた広い概念がダイバーシティであり、弊社では「多様な個性」と呼んでいます。これらの多様な個性、特に不可視部の部分については、その人をより知った上で明らかになるものです。

- ダイバーシティ・マネジメントとは?

-

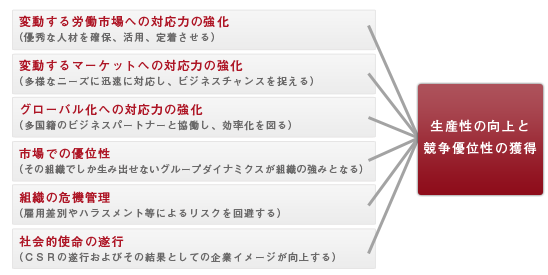

「ダイバーシティ・マネジメント」とは一言で言うと、既存の枠に囚われず、「多様な個性」を活用していくことで生産性の向上と競争優位性を獲得しようとする人材育成上かつ経営上の戦略のことです。

これまでの日本社会あるいは企業において、男性正社員を中心としたワークスタイルに基づく画一的な価値観や方法論があったことは否めません。もちろん、それが日本の経済的背景に合致していたのです。しかし、労働力人口の減少やマーケットの複雑化あるいはグローバル化が進む中、これまでの画一的なアプローチでは、もはや優秀な人材を惹きつけ、採用し、定着させて組織の力に変えていくことはできないということは多くの経営者が気づいてきています。

図1でもわかるように、私たちの職場には様々な属性が存在します。また、たとえ同じ属性であったとしても異なる価値観や発想が存在します。「かくあるべし」といった画一的な考え方や制度等で統制し、それに合わない人を排除するのではなく、1人1人が持つ多様な個性を活かして能力を発揮できる風土を醸成していくという発想の転換とそれに基づくマネジメントが求められています。組織に存在する「違い」に気づき、それを認めて積極的に活かすことで、ビジネス環境の変化に迅速かつ柔軟に対応し、生産性を上げてビジネス上の競争優位性を獲得する。ダイバーシティを資源として組織を戦略的に変革していくための人事施策も含めた取り組みがダイバーシティ・マネジメントです。現在の日本の労働市場やマーケットを考えても、ダイバーシティ・マネジメントは、不確実でスピードの速い時代に対応するための人材マネジメントの先行投資とも言えるでしょう。 - ダイバーシティを推進するメリットは?

-

既存の枠に囚われず、新たな価値観や発想を積極的に取り入れ、「多様な個性」を積極的に活かしていける環境を整えることによって、企業(雇用)と個人(労働力)のニーズを戦略的に結びつけられます。そのことにより、企業の成長と個人の自己実現をもたらします。

企業にとってのメリット

個人にとってのメリット

個人にとっては、モチベーションの維持と向上を図ることができる他に、自らの価値観やライフステージによって異なるワーク・ライフ・バランスの取れた働き方、キャリアプラン、ひいては生き方を複数の選択肢の中から決定できます。 - 女性活用だけでは不十分ですか?

-

ダイバーシティを推進する目的は、これまでの日本社会や企業において「標準ではない」とされてきたものを「多様性」として認識し、プラスの資源として積極的に活用することによって、同質なもの同士では達成しがたい成果を達成しようとするものです。最近注目されている女性リーダー育成や女性活用についても、女性の管理職を作ったり女性を活用するのが目的ではなく、これまで男性的な考え方が当たり前とされてきた組織風土を変革することで、組織全体が新しい視野を手に入れ、パフォーマンスをあげることにあります。ですから、ダイバーシティの意味を真に理解せずに女性活用だけに取り組んでも、本来の目的を達成するのは難しいと思われます。

また、日本での現在の議論の中心はもっぱら性差や年齢など「可視部」のダイバーシティです。これは労働人口の減少の中で、女性、高齢者、外国人の登用が期待されているからでしょう。しかし、ダイバーシティの次元が1人1人が持つバックグラウンドであることを考えると、可視部のダイバーシティだけを捉えていては、新たな「ステレオタイプ」を生み出す危険性もないとは言えません。ダイバーシティは個人に属する特性をも含む広い概念です。「可視部」は同じでも、「不可視部」では異なっている場合があります。したがって女性活用などのように、「可視部」を誇張したダイバーシティ・マネジメントでは、本当の意味で1人1人が持つ多様性に気づき、それらを認めて積極的に活かすことはできないと考えます。性差はダイバーシティの概念のほんの一部なのです。 - ダイバーシティ推進に取り組むに当たって、何からはじめればいいでしょうか?

-

まずは組織のダイバーシティに関する現状を理解することからです。

自己の組織にはどのようなダイバーシティが存在し、それらをどこでどう活用する必要があるのかについて考える必要があります。そして、取り組み課題の第一段階として、女性活用なのか、経営層の意識変革なのか、若手幹部層の育成なのか、採用なのか、あるいは組織内のどの部分で取り組む必要があるのかといった施策を考えます。違いを認めるには、その必要性が明確である方が取り組みやすいものです。いきなり組織全体で取り組むよりも、ダイバーシティが必要とされる部分から段階的に取り込み、長期的な視野で組織全体に活用していく必要があります。

- ドリームランチャーではダイバーシティへの理解はリーダーに必須の資質だと位置づけていますが、それはなぜですか?

-

リーダーがチームのビジョンを掲げ、メンバーを巻き込んで目標を達成するには、当然、1人1人に個性が発揮できる場を与え、目標達成までのプロセスにおいて能力やスキルの向上をサポートする必要があります。その際に鍵となるのは、リーダー自身のものの見方や価値観です。

例えば、「女性は肉体的に劣るから、体力が求められる仕事は任せられない」といった思い込みや偏見をリーダー自身が持っていると、それ自体がメンバーの活用や育成を阻む障害になることがあります。というのは、そのような思い込みや偏見からは、「どうしたら女性にもこの仕事がしやすくなるだろうか?」「体力以外でもっと力を発揮してもらえる方法はないだろうか?」という発想は生まれないからです。したがって、思い込みや偏見を含めた「違い」に対する自身の認識にまず気付くこと、そして自分以外の人が持つ違いを用いてチームの力にする方法を考え、それに積極的に取り組む力がリーダーにとっては不可欠なのです。

また、同質な人材だけで自分の周りを固めることにはリスクが伴うことは多くの方が承知しているところでしょう。多様な違いを持つ人材を積極的に活かそうとするプロセスでは、お互いに新しい視点を提供しあうことができ、見えていなかったリスクが回避できたり、思っても見なかった商品やアイデアが生まれます。1人では見えなかった部分がチームでは見えるようになる。1人ではできなかったことがチームでは可能になる。「チーム」というのはまさに「多様な個性」の集まりなのですから、ダイバーシティを理解し活用するというのはリーダーに必須の資質であると言えます。